这次疫情,给我们每个人的生活都带来了不同程度的混乱。但同时,我们也不得不承认,它只是在用一种近乎极端残酷的方式,迫使我们去重新审视生活的本来样貌:原来我们的生活是祥和安定的,一旦遭遇意外就会陷入混乱,如果家庭没有准备,很可能一蹶不振。

在意外面前,我们每一个人都是脆弱的,那么如何反脆弱,打造家庭的稳固基础呢?

这是一篇值得大家阅读的文章,非常有实战性,分享给大家,如果您觉得有价值,请转发分享给亲友,非常感谢!

年轻人刚毕业的那几年,转型、跳槽、换地方始终是高频的。但是今年的形势,不太建议大家这样做。因为疫情到来,很多企业面临倒闭,即使不倒闭也会裁员,如果你贸然离职跳槽,很可能大半年都找不到工作。疫情之下,现在最惨的是中小企业的老板,停工期间的房租、人工工资、货品积压三座大山压得喘不过气;而职工呢,算是比较好的,假期延长了,工资也没少很多,日子照过。关于职场,建议大家:一个人在城市所积累下来的客户、兄弟、姑娘、大哥、社保、公积金、居住证、积分、户口、公检法、医疗、教育、买房子、车牌等等,都是生活工作的刚性必需品。单身的时候觉得没什么用,年龄上去了你就知道这些刚性的东西有多硬!见过不少人,非常喜欢追热点行业。本质上,如果不是在这个行业深耕多年的老鸟,一般很难持续赚钱。某些行业稍高点的平均工资,扣完税,其实也就多顿饭钱。轻易放弃过去长期从业的行业,就是放弃你多年积累的经验和洞见。做成一个赚钱的事儿的前提是不踩雷。长期的经验和洞见,就可以让你比别人少踩很多坑。行业多年经验是可以秒杀短期的小聪明,你在积累你的经验了吗?对于职场来说,更像年轮。积累一点,多划一圈。谈不上太多跌宕起伏。但是如果经常换行业,还那就永远在中下层打工,来回晃悠,一是收入总不见得有提所升,绝大多数人冲不出40万的税前收入的天花板;二是年纪越大风险越高,35岁以后就开始发现合适的岗位越来越少了,近乎无路可走。普通的职位缺少经验和技术含量,会被一茬又一茬的新人很快的替换掉。你的经验、资源、洞见没有积累或者工作中用不到,应届大学生来了,不淘汰你淘汰谁?真正能拉开差距,赚更多的钱,永远不是手上的技能变现。PPT 做得再好,Excel 算得再明白也是发不了财的。资源变现的力量永远大于技能的变现,你在工作中注意积累资源了吗?

无论是供应商、上下游的合作伙伴,还是同业人脉资源,都是非常有价值的,因为这个社会有技能的人在老板眼中只是一个“比较好用的工具”而已,而有资源的人才有资格与老板一起整合资源,共同发展。

疫情来临的时候,我问身边的朋友:如果疫情持续下去,你们可以撑多久?有些人背着房贷、车贷,还有老婆孩子、老人要照顾,一旦遭遇意外情况,整个家庭就陷入现动性支付危机。

正常而言,一个家庭要留足12个月以上的备付金,平时买些灵活理财,一旦需要可以立即取出来应急。例如某人每月房贷1.5万,生活支出每月5000,那么他应该留30万左右作为备付金,以保证自己的家庭即使一年不工作,也能照常运转。(应对疾病、妻子生育、跳槽换工作,又或者辞职照顾老人的突发情况)

钱到用时方恨少,有时就差那么一点点就缓不过来,所以留足备付金非常有必要。

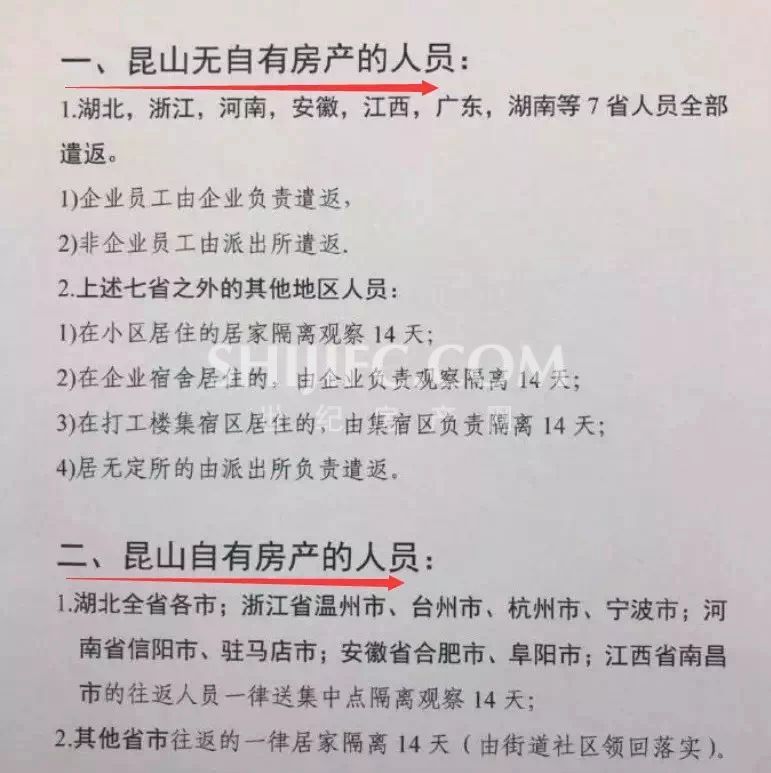

2月10日全国10城最新消息,外地人没房产不准回小区,某些城市在高速拦截外地人,劝说他们原路返回,或者租住酒店,自费隔离14天。

这些做法,我认为非常不妥,疫情之下,社会秩序已经够乱了,现在大家冒着危险回来复工复产,增加物资供应,理应被善待。如果阻止他们进城,不但对经济恢复无益,同时也寒了这些人的心,以后再搞人才引进,谁还愿意来呢?一刀切的防疫,是懒政的做法。现在我们社会需要的是精准的防疫措施,让经济逐渐恢复元气,而不是马路一栏,告示一贴了之。话虽如此,对于普通人来说,此时拥有一套房子似乎比什么都更重要。那么今年我们该如何买房呢?1976年香港动荡,李兆基果断联合好友郑裕彤、李嘉诚以及郭得胜,以2060万元港币投得沙田第一城项目。到1997年时,该项目总价值超过400亿元港币,投资回报超过1000倍!1980年,香港地产低迷,船王包玉刚决定弃船登岸,经营房地产。很快,他将收购来的尖沙咀九龙货舱推平,建成了一个规模宏大的商场,命名为“海港城”。而他的二女婿,则在香港旧电车厂改造工程中,将厂房推平,效仿纽约时代广场,建起了“铜锣湾时代广场”。时至今日,海港城早已在全球营业额第一的商场宝座上坐了多年。由包氏后人担任主席的九龙仓集团旗下的海港城、时代广场、荷里活广场组成的物业组合,一年销售额高达500亿,占香港全岛零售总额的9.9%!巴菲特在2008年金融危机的时候,手握400多亿现金,成为最大的捡漏赢家。对于普通人而言,人生赚钱的机会不多,抓住一次就够了,足以改变一生。2003年广义货币供应量M2余额约20.62万亿;2019年广义货币供应量M2余额约198万亿,2020年有望突破200万亿。2003年全国平均房价约1050元㎡;2019年全国平均房价9300元/㎡,非典不但没有摧毁楼市,反而后来涨了近十倍。疫情过后,为了恢复经济,高层极可能出台货币刺激政策。当货币宽松来临时,谁的收益最大?答案是最先借到“便宜的钱”,然后最快买入资产的人。楼市高阶玩家,主要玩的是钱——预估货币政策的走向,选择适合的时机进场,再结合实体经济构建安全性强的现金流,长期借债买资产,获取通胀红利。“疫情即变相限购”:如果疫情持续3个月,大家减少外出,等于全国楼市限购3个月,那么疫情结束,就等同于放开限购,之前压抑的需求,会短期爆发。过去这么多年,我们一直非常钟情于新建板块的投资。我们认为随着人口迁移以及城市配套的升级,旧城的涨幅大概率跑输新建板块。New money的力量的源源不断,而土著居民的Old money却会逐渐衰竭。每一座城市都有网红新兴板块,那里才是未来。为什么旧城涨得慢,除了配套老旧之外,更多的是旧城缺少新房引爆价格,如果没有新房上市,人们只能参考最近成交的二手房来定价,随行就市,一点点慢涨。新建板块,每一个新房上市,都会拔高整个板块的价格天花板。如果新房卖8万单价,那我们的二手不能卖4万,要卖6万、7万,反正往8万无限靠近,整个板块的业主都跟着新房开发商一起把价格轰上去。所以我们买房尽量买在新建板块,一来配套不断成熟,有真实的规划不断兑现支撑价格上涨;二来,新建板块政府还要不断卖地,媒体一定会有很多利好政策释放,接下来会怎样?嘿嘿,小屁民跟着涨就行了,不要声张。关于看房有一个误区,那就是恨不得把整个城市的楼盘都看一遍,然后做各种复杂的分析,陷入其中不可自拔。这种买房的方法其实吃力不讨好。当然还有比这个更差的,那就是东一榔头,西一棒子,不加思考胡乱看一通。看房本来是没有对与错之分的,只是效率相差太大,找不到决定买不买的锚点,导致越看反而越迷茫,最终不知道怎么买了。普通人看房最喜欢看楼层、朝向、景观、吵与不吵,而且也最喜欢看装修保养,这些要不要看?要看。但你看了一些之后,你就会觉得如果只是看这些,就会反胃,了无兴趣,因为你忽略了看盘真正的目的所在。在这里需要解释一下什么是“房价”,以及房价包含哪几个方面?房价,一直以来就是衡量一个区域内,房产本身品质高低以及汇集城市资源多寡与优劣的综合性指标。所以我们除了关注这套房子之外,还要关注周边的配套规划。看看周围有没有重要的城市配套在施工,又或者是否有嫌恶物(垃圾场、电塔、高架桥等等),因为这些都会影响到房价的后期上涨潜力。真正的踩点看房,应该跳出来,在宏观层面来看这个楼盘所处的位置是不是在未来这座城市资金流动的方向。源源不断的资金,它的力量是摧枯拉朽的,政府的产业政策主导着一个板块的资金投入程度,强力推动着房价上涨,踩盘看房,应该看这里是不是政府重金打造的板块,而不是纠结于装修好坏。记住,中国是行政力量非常强大的国家,一层层的市政配套建设,全靠政府落实,所以没有大佬坐庄的板块,属于慢涨类型,尽量回避。买房之前一定要先筹划好贷款条件,否则会功亏一篑。主要贷款条件包括以下几点个人资质决定综合评分起点的高低。其中影响最大的是工作单位性质以及工资收入。月工资收入每增加一万,融资能力提升一个档次。公务员、事业单位、国企央企、500强企业,这些单位在银行会有额外的优惠政策,利率更低,年限更长,审批更简单。个人资质的提升,是提升融资能力的基础,必须持续努力,不要轻易更换工作,中断社保和公积金。活期现金;定期理财;证券资产;车产;房产。随着信贷资源的开发,个人的资产也会随着增长。个人资质+个人资产决定了信贷潜力最大化的上限,而其他要素的作用,是在这个上限的基础上给你扣分。在平时要善于与银行形成业务关系,提高自己的备用授信,关键时刻可以随时调动一定的资金。贷款买房等于用饲料养猪,猪仔要养三五年才能卖,所以饲料费不能太贵,最多年化利率不能超过9%。买房办贷款之前半年;不能频繁查征信(6个月内查5次以上),否则银行会认为你资金紧缺,是一个危险份子,从而拒绝贷款。同时,你需要准备一份漂亮的收入流水,流水额度最好是总月供的两倍,让银行觉得你还款能力没有问题。还是建议大家买房尽量只写夫妻一方的名字,并以一方的名义贷款,即使新征信出台之后,将来还是有机会破的,有备无患。最后,我想说如果没有一套房子,无论在这个城市待得再久,始终是一个没有安全感的过客。就像一场恋爱,你没有进入她的身体之前,她终归不属于你。有无房产,会影响到财富积累及贫富差距。在经常性收入不变的情况下,当资产价值(即房价)快速上升时,有房产者的财富将快速积聚,无房产者则没有此类财富积聚。这就会造成贫富差距的急剧拉大,且这个拉大可以在短短若干年内完成。有产者后续可以变卖资产,获得大笔现金用于进一步投资和开支,或对外出租资产,获得持续稳定现金流。无房产者在收入没有显著提升时,在资产上升后再想买入,“上车”的难度显著加大,相隔若干年就犹如隔世(例如十年前 vs 一两年前买)房价可能是造成中国社会贫富差距的最大因素。同一个地方工作的,大家月薪一样,有房的人总是比没房的人过得好,因为楼市一涨,就赚了别人工作十年的收入,这种差距不是努力工作可以追得上的。文章来源“楼市团长(ID:tz52801)”,已获转载授权。